在人体这个精密的生命机器中,每秒钟都有数百万血细胞被更新,这个过程由造血干细胞(HSC)持续不断地分化补充来维持。随着年龄增长,HSC会积累体细胞突变,其中一些突变如DNMT3A、TET2等能够赋予克隆生长优势而不影响血细胞发育,这种现象称为克隆性造血(CH)。这为研究者提供了一个独特的机会——利用这些突变作为天然标记来追溯扩展HSC克隆的谱系贡献。在这项发表于《Nature Genetics》的研究中,Tetsuichi Yoshizato等科学家对93名健康老年人(24-91岁,多数≥70岁)的骨髓样

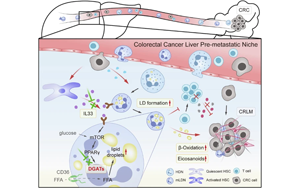

IL33诱导成熟低密度中性粒细胞脂滴形成驱动结直肠癌肝转移的机制与治疗新策略

上海交通大学医学院附属瑞金医院的研究团队在《Cellular & Molecular Immunology》发表了创新性研究成果。研究人员通过临床样本分析、体外实验和小鼠模型,系统揭示了肝星状细胞(HSCs)激活后通过IL33-mTOR-PPARγ信号轴调控中性粒细胞脂质代谢的新机制,为理解器官特异性转移提供了全新视角。

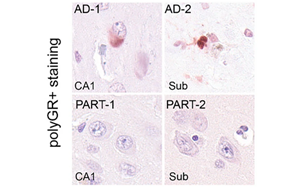

阿尔茨海默病新病理机制:polyGR蛋白聚集物关联Aβ斑块与pTau缠结并受氧化应激调控

本研究针对阿尔茨海默病(AD)中未被充分认识的蛋白质病理问题,通过多中心队列分析及细胞实验,首次系统揭示了由CASP8基因GGGAGA重复扩展(CASP8-GGGAGAEXP)驱动的多聚甘氨酸-精氨酸(polyGR)蛋白聚集物在AD脑组织中的高频存在(约60%)。

Nature Genetics:CRISPR筛选鉴定出前列腺癌中雄激素受体的新调节因子

一种此前特性不明的蛋白质,过去被认为是分子伴侣或酶,实际上可能在前列腺癌中扮演着关键角色。在一次系统的CRISPR筛选中,来自Arc研究所、加州大学旧金山分校和弗雷德·哈钦森癌症中心的科学家们发现,PTGES3(第三种前列腺素E合成酶)竟然是雄激素受体的一个意想不到的调节因子。这项发现于11月5日发表在《自然·遗传学》杂志上,不仅重新定义了PTGES3在基因表达调控中的生物学作用,还揭示了一个有望用于治疗对现有激素疗法耐药的侵袭性前列腺癌的新靶点。

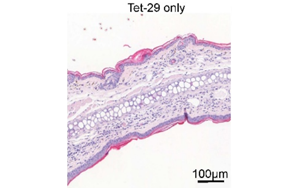

Science Signaling:深入了解糖类如何调节炎症性疾病过程

一项新的研究更新了我们对糖类(称为聚糖)如何帮助免疫细胞在炎症性疾病银屑病中迁移到皮肤的理解。研究人员发现,免疫细胞自身具有细胞表面糖萼,在炎症性皮肤病中,免疫细胞会脱落这层糖萼,以帮助它们从血液迁移到组织中。这改变了以往的认知,即只有血管壁会改变其糖萼层来辅助这一过程。

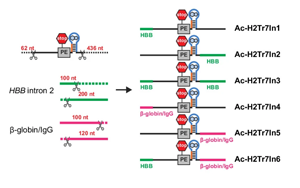

Nature Methods:一种用于控制基因活性的多功能工具

威尔康奈尔医学院的研究人员开发出一种用途广泛且无毒的技术,可用于控制细胞内任何基因的活性。这种“基因开关”工具使科学家能够“开启”或“关闭”目标基因,从而研究其功能、构建疾病模型并设计新的疗法。该工具有望应用于包括基因疗法开发在内的整个生物医学研究领域。这项名为Cyclone(环孢素控制的外显子毒素)的新工具于11月3日发表在《自然·方法》杂志上。

Nature:随着年龄增长,免疫细胞如何发生变化?

近日,艾伦免疫学研究所领导的一项研究表明,T细胞亚群在衰老个体中容易发生基因表达变化,这导致免疫活性和疫苗反应出现年龄相关性变化。这篇题为“Multi-omic profiling reveals age-related immune dynamics in healthy adults”的论文于10月29日发表在《Nature》杂志上。

炎症相关小胶质细胞通过TNF信号轴破坏海马胶质网络通讯驱动术后神经认知障碍

研究针对术后神经认知障碍(PNCI)缺乏有效靶向治疗的问题,开展了关于海马区胶质细胞异质性及网络通讯机制的单细胞测序研究。发现炎症相关小胶质细胞(IAM)术后扩增14倍,通过TNF信号通路主导胶质网络通讯,驱动神经炎症。TNF抑制剂依那西普可逆转IAM活化并改善认知功能,为PNCI防治提供了新靶点。

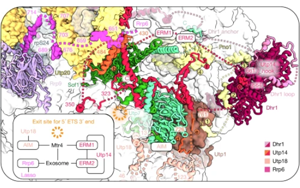

Nature:AI助力!首次捕捉到核糖体形成的全过程

科学家们首次动态捕捉到这一过程的关键环节。他们采用人工智能、冷冻电镜和遗传学技术,以前所未有的细节揭示了细胞如何协调和保护核糖体小亚基的生成。这项成果于10月29日发表在《Nature》杂志上。